- Wirtschaft

- Bachelor Internationale Betriebswirtschaft (VZ)

- Bachelor Internationale Betriebswirtschaft (BB)

- Master Betriebswirtschaft: Vertiefung Accounting, Controlling & Finance (BB)

- Master Betriebswirtschaft: Vertiefung Business Process Management (BB)

- Master Betriebswirtschaft: Vertiefung Human Resources & Organisation (BB)

- Master Betriebswirtschaft: Vertiefung International Marketing & Sales (BB)

- Master Business Administration International Management & Leadership (BB)

- Technik

- Bachelor Elektronik und Informationstechnologie Dual

- Bachelor Informatik - Software and Information Engineering (VZ)

- Bachelor Informatik - Digital Innovation (BB)

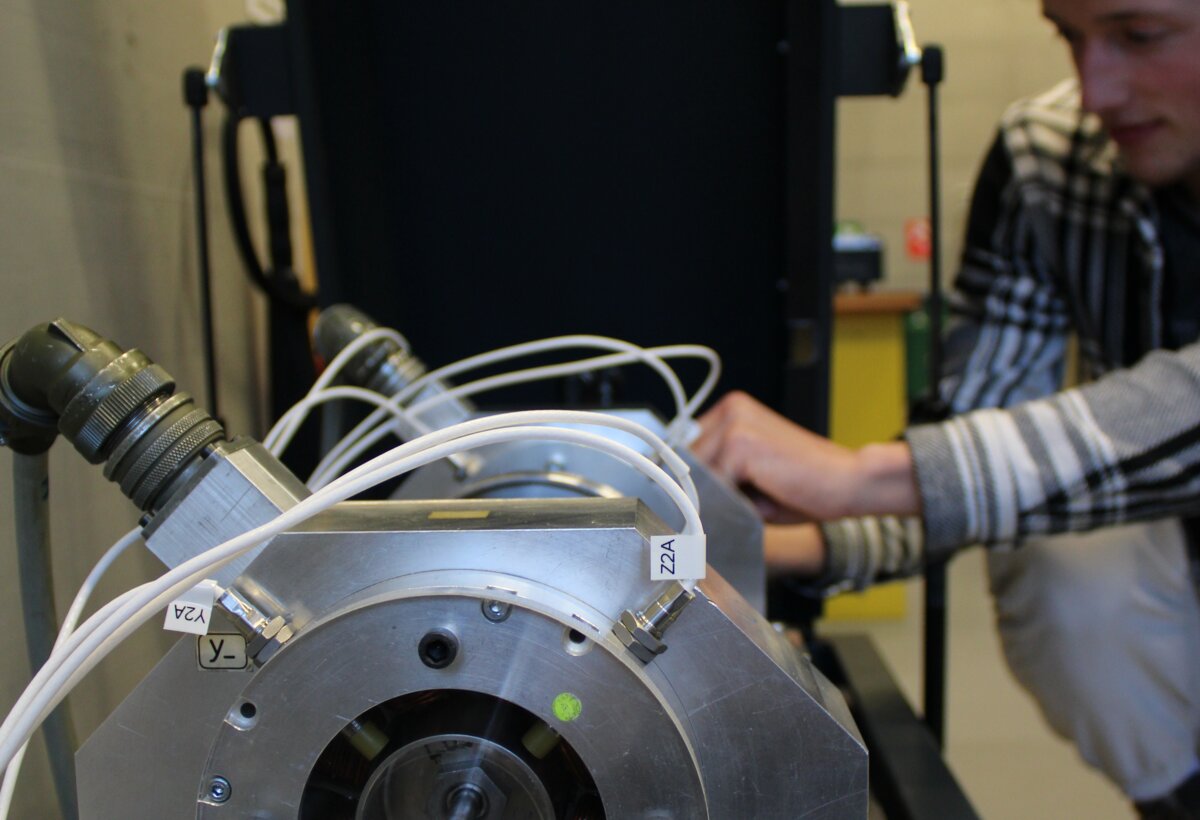

- Bachelor Mechatronik (VZ)

- Bachelor Mechatronik (BB)

- Bachelor Umwelt und Technik (VZ)

- Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen (BB)

- Master Informatik (VZ)

- Master Mechatronics (VZ)

- Master Nachhaltige Energiesysteme (BB)

- Master Wirtschaftsinformatik - Digital Transformation (BB)

- Bachelor Elektrotechnik Dual (auslaufend)

- Bachelor Mechatronik Vollzeit (auslaufend)

- Bachelor Mechatronik: Maschinenbau (auslaufend)

- Bachelor Mechatronik berufsbegleitend (auslaufend)

Topics